Краткая история

Дорогие друзья, партнеры, коллеги!

Приглашаем всех принять участие в XX экологическом велопробеге “НАШ БЕРЕГ- 2019”вдоль южного берега Финского залива.

Девиз движущейся юбилейной экологической конференции 2019:

«Берегам Финского залива – раздельный сбор отходов!»

Даты проведения: 20(сб)-25(чт) июля 2019.

Можно участвовать в любые дни, предварительно согласовав с организаторами.

Маршрут велоакции: Лебяжье — Кандикюля — Сосновый Бор — Вистино — Лужицы — Большое Куземкино — Гакково — оз.Копанское — Сосновый Бор. Итого за 6 дней около 300 км.

Режим движения: час едем 15 мин отдых. Скорость примерно 18 км/ч.

Как обычно, с нами едет машина сопровождения, в которой спальники (у каждого свой), продукты, вода, информационные материалы, и куда можно сложить тяжелые вещи.

Ночевки планируются под крышей, но необходимо иметь свои спальник и пенку.

ОЧЕНЬ важно каждому иметь исправный велосипед, велошлем, насос и велоремнабор!

Так же из нужностей:

Будет интересно и познавательно!

Для тех, кто еще не участвовал, смотрите историю эковелоакций, а также видеоролики с прошлогодней эковелоакции «Наш берег 2018»

По всем вопросам обращайтесь к координатору Елизавете Михайловой +7 921 328 56 26 (+Whats up) и по e-mail: mikhailova@greenworld.org.ru

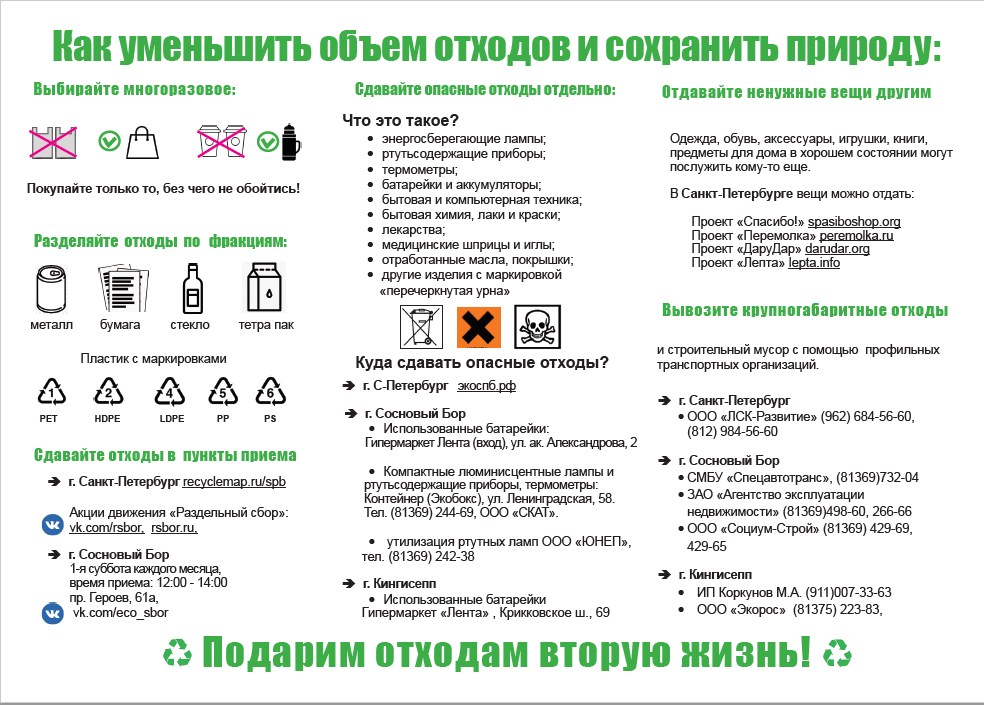

Информационные материалы, распространяемые во время велоакции:

Лифлет по раздельному сбору можно скачать здесь

С благоустроенного пляжа в Сосновом Бору — городе, расположенном примерно в 40 километрах от границы Петербурга, с населением почти в 80 раз меньше (68 тысяч человек) — видно первый блок Ленинградской атомной станции. В 1975-м, за 11 лет до Чернобыля, здесь произошла авария: считается, что она была предвестницей катастрофы 1986 года. 21 декабря 2018 года первый энергоблок ЛАЭС остановили навсегда. С того же пляжа можно разглядеть стройку — возводят второй энергоблок ЛАЭС-2 (первый запустили чуть больше года назад): в связи с мегапроектом «Росатома» в городе появилось много новых жителей — рабочих и инженеров.

Всего в России — 20 атомных городов, в них в совокупности проживает 1,3 миллиона человек — почти один процент от населения страны. The Village рассказывает, каково жить в городе, в котором на уличном цифровом табло показывают не только время и температуру, но и уровень радиации.

«В 1975-м на реакторе РБМК в Ленинграде повредился топливный канал. Операторы нажали АЗ-5, но вместо немедленного отключения мощность на краткий миг усилилась», — говорит герой британского актера Джареда Харриса, профессор Легасов, в четвертой серии мини-сериала HBO «Чернобыль». Речь идет о реальной аварии, которая произошла в конце 1975 года на Ленинградской АЭС имени В. И. Ленина. Ее скрыли даже от директоров других атомных станций. «О Ленинграде я, например, знал по слухам, от коллег», — утверждал в апреле 1996 года в интервью газете «Московские новости» бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов. Произошедшее на ЛАЭС считают предвестником Чернобыля: если бы аварию не засекретили — возможно, катастрофы 1986 года не было бы.

В 06:33 утра 30 ноября 1975 года на блочном щите управления реактора ЛАЭС появилось сразу несколько аварийных сигналов. В ту ночь на атомной электростанции разгрузили один из двух турбогенераторов, чтобы вывести его в ремонт. Затем операторы по ошибке отключили от сети второй, работающий генератор. Сработала аварийная защита, произошла остановка реактора. Начальник смены скомандовал как можно быстрее запустить турбогенератор. Операторы стали разгонять реактор. Часть активной зоны перегрелась, началось разрушение топливных сборок. Старший инженер заглушил реактор кнопкой аварийной защиты АЗ-5. Заглушенный реактор в течение суток продували аварийным запасом азота. Радиоактивная смесь попала в атмосферу через вентиляционную трубу высотой 150 метров. По разным данным, снаружи оказалось от 100 тысяч до полутора миллионов кюри (при Чернобыльской аварии — 50 миллионов кюри). Подробное описание аварии 1975 года можно найти в статье Лины Зерновой «Ленинградский „Чернобыль“» на сайте правового центра Bellona.

«У вас все в порядке? Наши дозиметры зашкаливают», — спросил дежурного ЛАЭС утром 30 ноября сотрудник Научно-исследовательского института им. А. П. Александрова (НИТИ), расположенного в нескольких километрах от первого блока. От обуви приехавших из города работников атомной станции зашкаливали дозиметры и на проходной самой ЛАЭС. Правительства Швеции и Финляндии направили СССР запрос о повышении радиоактивности над их странами — в марте 1976-го его упомянул на партактиве Минэнерго председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин.

В СМИ о ЧП 1975 года не писали. Широкая общественность узнала об этой аварии, как и о другом инциденте на ЛАЭС, в феврале 1974 года, когда погибли трое сотрудников станции, — 14 лет спустя, из повести «Чернобыльская тетрадь» Григория Медведева, опубликованной в журнале «Новый мир». Однако по странной случайности еще в 1978 году режиссер Владимир Бортко снял на «Ленфильме» драму «Комиссия по расследованию». Действие происходит на вымышленной Северной АЭС. «Олег, кажется, мы сожгли реактор», — говорит в начале фильма один из персонажей, глядя на дымящуюся дыру в полу. На станцию приезжает специальная комиссия, которая расследует причины ЧП: человеческий фактор или ошибки в расчете реактора?

Повлияла ли авария 1975 года на здоровье жителей Соснового Бора и Ленинграда, достоверно не известно: журналист Виктор Терёшкин, много лет занимавшийся расследованием этого и других происшествий на ЛАЭС, говорит, что статистику по здоровью засекретили. В книге отзывов за 1975 год посетители Ленинградской электростанции имени В. И. Ленина пишут о чувстве гордости, «чудесном произведении науки и техники», выражают благодарность Коммунистической партии — «творцу и организатору всех наших побед», — а строителям ЛАЭС желают новых успехов. Один из экскурсантов хвалит Сосновый Бор: «Особое впечатление остается от благоустройства города».

Другой экскурсант, генерал армии Иван Федюнинский, вспоминал: «Я знал эти места в годы войны, это пустырь и болото». На самом деле, Сосновый Бор возник среди леса и дюн — и вовсе не на пустом месте: здесь были многочисленные прибрежные деревни, в которых проживали русские, ижора и финны. От старых топонимов остались полуразрушенный каменный дом и сельская изба, обшитая сайдингом, — в ней находится краеведческий музей.

Рабочий поселок Сосновый Бор появился в 1958 году. В конце 1960-х началось строительство Ленинградской атомной электростанции. В 1973 году, за восемь месяцев до запуска первого энергоблока ЛАЭС, рабочему поселку присвоили статус города.

Сосновый Бор был отчасти похож на Припять и другие советские атомграды. «Молодой социалистический город, в котором средний возраст жителей не превышает 28 лет», — описала его дозиметристка ЛАЭС Звягинцева (из выступления на митинге 1981 года в честь прибытия товарища Эриха Хонеккера). Рабочая группа, на излете СССР подготовившая для горкома исследование Соснового Бора, отмечала отсутствие безработицы и достойную оплату труда, «высокий уровень снабжения продуктами питания и промышленными товарами, медицинского обслуживания» — все как в Припяти. Сегодня средняя зарплата в городе в полтора раза больше, чем в Петербурге (72 тысячи рублей против 47 тысяч).

Исследователи начала 1990-х также указывали на «сравнительно высокий эстетический уровень городской застройки, ее соответствие природно-ландшафтным особенностям местности». Группа архитекторов Соснового Бора в 1970 году получил госпремию за создание второго микрорайона. «Сосновый Бор создавался по типовым проектам, которые были несколько переработаны нашими проектантами. За счет гибких вставок между домами, секций поворота удалось получить не обычную, сухую планировку, а пластическое градостроительное решение, отвечающее ландшафту, окружающей природе», — рассказывал архитектор Юрий Савченко в интервью 2010 года местной газете «Маяк». Тот же Савченко спроектировал главную сосновоборскую достопримечательность, известную за пределами города, — детский игровой комплекс «Андерсенград» с башенками, бастионами, мостами и летним театром.

В конце концов, исследовавшая местность рабочая группа констатировала «высокий городской патриотизм населения и притягательность Соснового Бора для жителей Ленинграда»: «вплоть до 1986 года».

В апреле 1988 года, спустя два года после катастрофы на ЧАЭС, работники ЛАЭС пожаловались в ЦК КПСС на начальника химического цеха. В письме перечислены «гонения за критику», финансовые недостатки и — «несмотря на уроки Чернобыльской аварии» — «грубейшие нарушения безопасной эксплуатации установки». «Просим принять меры по установлению социальной законности и справедливости, вера в которые у нас на данном этапе сильно пошатнулась», — резюмировали пятеро подписантов. Обвинения в адрес начальника цеха признали необоснованными, нарушений техники безопасности на атомной станции не обнаружили, авторов письма перевели на другие рабочие места.

Спустя год на первом блоке ЛАЭС стартовал ремонт. «Как только блок заглушили и начали рассверливать отверстия каналов, сообщив об этом в печати, в Ленинграде началась паника. Родители не пускали детей в школы, не водили в детские сады. Я работал тогда в газете „Смена“, органе обкома ВЛКСМ, наши редакционные телефоны дымились от звонков», — вспоминал журналист Виктор Терёшкин.

В августе того же 1989 года атомную станцию посетили представители ленинградской общественности во главе с писателем Даниилом Граниным. Рабочая группа начала 1990-х — в нее входили два психолога, — упоминая этот эпизод, писала об обстановке «постчернобыльской гласности». И прогнозировала, что за пределами Соснового Бора тревога населения по поводу ЛАЭС «будет значимо выше», чем в самом городе. Низкую тревожность горожан эксперты связывали с «добровольностью выбора профессии и (или) места проживания», а также с тем, что сосновоборцы, в отличие от современных авторам исследования ленинградцев, принимали «концепцию необходимости жертв» — ради всеобщего блага.

В 2013 году исследователи из Санкт-Петербургского НИИ радиационной гигиены писали, что уровень радиотревожности россиян оставался относительно высоким — этому способствовала авария на АЭС «Фукусима». Связанных с Ленинградской АЭС эпизодов массовой истерии в XXI веке было несколько. Паниковали больше в Петербурге, чем в Сосновом Бору.

20 мая 2008 года в Северной столице распространились слухи об аварии на ЛАЭС. СМИ сообщили, что в аптеках выросли продажи йода, а на некоторых предприятиях и в школах начали раздавать «Йодомарин». «Мне позвонил встревоженный друг, который живет в Петербурге, и стал расспрашивать, что там у нас случилось: говорят, авария, пора бежать за йодом? Я в тот момент находилась в офисе на работе, никто из коллег не был в курсе событий», — вспоминает жительница Соснового Бора Анна Агалина. Тревога оказалась ложной: ЛАЭС работала в обычном режиме.

18 декабря 2015 года в турбинном зале на втором энергоблоке атомной станции из-за дефектного сварного стыка произошел выброс пара. «Муж явился с работы раньше времени и сказал, что всех эвакуировали, — продолжает Анна. — Эвакуация заключалась в том, что все сели в свои машины и поехали по домам. И стали судить-рядить в интернетах и наблюдать за данными АСКРО (автоматизированная система контроля радиационной обстановки. — Прим. ред.). Из города никто не побежал».

«Мы же более информированные, — объясняет житель Соснового Бора Артем Буглов. — Например, как было с „Фукусимой“ (в 2011 году. — Прим. ред.)? Наши СМИ громко кричали, когда выбросы пошли в Америку, в Канаду, дошли до Европы… А как только стали к нам приближаться, резко замолчали. Я увидел сообщение на финском сайте о том, что выбросы зафиксировали в Финляндии. Пошел на пост к дозиметристам. Они говорят: „Давайте посмотрим“. Сняли какой-то приборчик с полки, вышли на галерею, померили: „Нет, у нас все ровно“».

«С другой стороны, — добавляет Артем, — если что-то реально случится, у всех есть телефоны, родных известят сразу, те расскажут друзьям и соседям. Думаю, все наши эвакуационные трассы в течение часа будут в мертвой пробке».

«Питерцам, когда они обсуждают ЛАЭС, надо вспомнить ту лампочку, которой они пользуются. Свет почти каждой второй лампочки в Питере — наш», — говорит создатель «ТурБюро» Вячеслав Шпак. Он встречает нас на железнодорожной станции «Калище» и проводит подробную экскурсию по Сосновому Бору — городу, в котором центральная улица называется Солнечной, ночной клуб — Leningrad, а на цифровом табло во втором микрорайоне показывают не только время и температуру воздуха, но и уровень радиации (он в норме). Вячеслав знает историю каждой сосновоборской постройки.

Мы приехали в четверг — если бы сделали это на день раньше, возможно, застали бы сирены и голос из громкоговорителей: по средам в Сосновом Бору проверяют систему безопасности. «Мы уже привыкли, об этом заранее предупреждают в Сети. Хотя если услышать такое с непривычки, можно испугаться», — говорит Анна Агалина.

С благоустроенного пляжа в Сосновом Бору открывается вид на Ленинградскую атомную станцию. В сторону ЛАЭС ведет трасса из мелких камней — будущая велодорожка длиной 4,4 километра. Ее начали строить в апреле, работы финансирует атомная станция — предполагая, что сотрудники будут пользоваться объектом, чтобы добраться до работы. Примерно каждый четвертый сосновоборец добирается до работы на машине, они есть почти у 80 % семей — в 2015 году город стал третьим в России по числу автомобилей на душу населения.

С местного пирса тоже видно ЛАЭС. В будний день, в 14:00, здесь рыбаки, молодежь и машины. Из одного автомобиля раздается русскоязычный рэп. «Обратите внимание на номера», — говорит Вячеслав Шпак. 51-й регион — Мурманская область.

Основные проблемы Соснового Бора — как и везде: медицина, дороги, ЖКХ, говорит местная жительница Екатерина Лаврентьева. Специфическая проблема — лифты. «Одновременно в городе решили заменить сразу 200 лифтов в многоэтажных домах, — поясняет Екатерина. — Почти все сразу демонтировали, а вот монтировать новые не торопятся. В августе будет год, как жители ходят пешком: пожилые, мамочки с колясками, фельдшеры скорой… Уже есть один летальный исход. Заведено уголовное дело. Прокуратура анонсировала защиту прав инвалидов в суде, остальным жителям нужно самостоятельно подавать иски».

«А вообще напишите, что город хороший, зеленый», — советует наш гид Вячеслав Шпак. Помимо кряжистых сосен, ингерманландских старожилов, тут — каштаны, клены, акации: десятки наименований деревьев и кустарников, которые сажали жители атомграда.

руководитель «ТурБюро»

Вячеслав проводит экскурсии по северо-западу. Весной он запустил проект «Волостной музей», основная цель — популяризация истории края, на землях которого построили город Сосновый Бор. По образованию Вячеслав — экономист; три года проработал на ЛАЭС, но потом понял, что трудиться на себя интереснее.

Мои родители приехали в Сосновый Бор из Ангарска, я родился здесь в 1976 году. В 1999-м уехал, несколько лет прожил в Москве и Питере, а потом вернулся. Появился ребенок, я решил остаться здесь. Дело в том, что Сосновый Бор — очень комфортный город: чистый, зеленый, спокойный, все рядом. Нет суеты.

Главная проблема города, на мой взгляд, в том, что он перестал развиваться. Застыл на уровне 2000-х. Я вот вожу экскурсии и вижу, до какой степени изменилась Луга, насколько прекрасным стал Кингисепп, Псков тоже поразил. А у нас нет прорыва, при всем грандиозном потенциале — туристическом, промышленном, финансовом. Например, в нашем городе можно сделать замечательную единую пешеходную зону, объединив все достопримечательности. Да много чего можно сделать. Но все как-то зациклились на мелочах.

Сейчас ввели первый энергоблок ЛАЭС-2, скоро построят второй — это значит, что наш город будет жить еще,как минимум 50–70 лет. Я вспоминаю слова одного из местных руководителей, сказанные в конце 1980-х: пора сделать из Соснового Бора город, а не поселок при атомной станции. Но мы так и не создали город. Работа, транспорт, жизнь в Сосновом Бору — все зависит от ЛАЭС. Но не город должен быть для ЛАЭС, а ЛАЭС — для страны и жителей города.

У Анны диплом математика-программиста, но зарабатывает она творчеством: занимается батиком и бумажными картинками (ее работы можно посмотреть здесь). Муж Анны работает на ЛАЭС, дочь — студентка института ядерной энергетики.

Мой отец был военным инженером, приехал с семьей из Сибири строить Ленинградскую АЭС. Я родилась в Сосновом Бору в 1970 году. В 1981-м отец поехал строить Игналинскую АЭС (я и мать — с ним, в город-спутник Снечкус, ныне Висагинас), а в 1987 году — объект «Укрытие» на Чернобыльской АЭС. Таким образом, я почти все время живу рядом с атомными станциями, с перерывом на учебу в Петербурге.

Золотыми годами Соснового Бора были 1970–1980-е. Средмашевский город с хорошим снабжением был закрытым для посторонних. Здесь было очень чисто и очень красиво. С тех пор многое изменилось — и не в лучшую сторону. Торговые комплексы, приватизированные в 1990-е, потеряли свой первоначальный облик, обшиты профнастилом и обросли ларьками. От Малой Копорской крепости (еще один проект архитектора Юрия Савченко. — Прим. ред.) осталось очень мало — печальный каламбур. Доживают свои последние дни пара деревянных скульптур. Вместе с почившей централизованной системой ЖКХ почил и цех озеленения, так что теперь эта деятельность носит хаотичный характер. Куда ни ткни, все упирается в отсутствие денег.

И все же это хороший город, мне нравится здесь жить. Город строится, пусть совсем не так активно, как при Союзе. Появляются новые жилые дома, скверы и пространства, торговые заведения. Здесь чувствуется биение жизни. Мне есть с чем сравнить: после закрытия ИАЭС в Висагинасе жизнь в три часа дня замирает. Город пенсионеров, бо́льшая часть молодежи уехала трудиться и жить в страны Евросоюза. После отпуска в Висагинасе возвращаешься в Сосновый Бор, едешь в 11 вечера по улицам — жизнь кипит, машины едут, люди идут куда-то. В то же время здесь значительно тише, чем в Петербурге. Природа и залив в шаговой доступности. А если хочется просвещения — недалеко культурная столица и пригороды, благо построили КАД, до которой от Соснового Бора 30–40 минут езды. Меня это полностью устраивает.

инженер-электроник

Артем работает на одном из местных предприятий. Он приехал в Сосновый Бор в мае 1990 года по распределению по окончании ЛЭТИ.

Город понравился: спланирован и организован удобно, рядом мегаполис, электричка регулярно ходит. Море, пляж, лес… Зарплату положили хорошую, дали общагу — приличнее студенческой, — поставили на очередь на жилье. Очередь не «мертвая», так что есть реальная надежда получить квартиру. Работа «вредная», а это значит — сокращенный день, удлиненный отпуск, ранняя пенсия (это было тогда за гранью понимания) и талоны на питание. В общем, живи, трудись и радуйся!

Сейчас я скромный инженер — тихий спокойный обыватель. Городок хороший, я в нем прижился. До работы 15 минут. Пока Питер стоит в пробках, я загораю на пляже.

Главная проблема Соснового Бора — типичная для России: хроническое недофинансирование. Городской бюджет почти на половину состоит из подаяний (субвенции и субсидии). И, к сожалению, крупные и значимые предприятия и город в нашем случае — «удаленные» друг от друга субъекты. Например, ЛАЭС, претендуя на звание «градообразующего предприятия», в городском бюджете выживания имеет долю около 10 %. Ранее по численности работающих она лидировала, но концерн многое передал на аутсорсинг, так что многие там не на, а при ЛАЭС. Конечно, крутят PR-проекты для поднятия значимости: то стелу хотят, то памятник, то велодорожку, но в реальных масштабах это скорее «раздача чупа-чупсов».

редактор, муниципальный депутат

Екатерине 33 года, она работает главным редактором крупнейшего городского информационного ресурса «Мой Сосновый Бор» и одноименной группыво «ВКонтакте» — самой посещаемой среди местных (более 52 тысяч участников). В 2017 году Екатерина стала депутатом местного совета (как когда-то ее мама). Это были вторые выборы, а первые, тремя годами ранее, она проиграла кандидату от «Единой России», который позже сложил мандат. «Мы в какой-то степени смогли объединить городское сообщество для решения проблем, сделали так, чтобы жителей услышали. Некоторые вопросы из паблика „Мой Сосновый Бор“ даже попадают в повестку заседаний Совета депутатов», — говорит Екатерина.

История нашей семьи, связанная с Сосновым Бором, начинается в 1970-х годах прошлого века, когда мои родственники приехали сюда на атомную стройку из Сибири и с Урала. Дедушка Лаврентьев Михаил Семенович был награжден орденом Ленина за трудовые достижения, работал в цехе тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ) ЛАЭС. Папа — Никитин Сергей Иванович — работал инженером в НИТИ им. Александрова, мама — Лаврентьева (Никитина) Евгения Михайловна — в Сосновом Бору была учительницей русского языка и литературы, зав. учебной частью в 3-й школе. Она была известным общественником у нас в городе, два раза избиралась депутатом местного совета народных депутатов в 1980-х.

Я родилась здесь и всю жизнь прожила в Сосновом Бору, за исключением пяти лет, когда училась в университете в Санкт-Петербурге. Было много хороших шансов остаться и устроиться в мегаполисе, много налаженных контактов, предложения работы, возможность поступить в аспирантуру в РАН… Я вернулась в Сосновый Бор, а тут даже по специальности было не устроиться (у меня два диплома по социологии). Пришлось учиться чему-то новому, устроилась работать в учреждение культуры, где в итоге задержалась на семь лет и организовала свой творческий проект для поддержки талантливой молодежи. Оказаться дома было важнее карьеры на тот момент, хотелось сбежать от суеты большого города.

Странное чувство. Дочку родила здесь — в том же роддоме, где родилась сама, — она ходит в тот же садик, что и я в детстве. Здесь я дома, а в Питере такого чувства у меня нет.

инженер

Кириллу 26 лет, он работает инженером отдела ядерной безопасности и надежности Ленинградской АЭС-2. Кирилл — представитель третьего поколения сосновоборцев.

Честно говоря, в детстве я никогда особо не задумывался о том, кем бы я хотел стать в этой жизни. Однако, когда подошел 11-й класс, отец был серьезно настроен на то, чтобы я получил образование инженера. Учитывая гуманитарный склад ума, я с трудом представлял себе успех подобного предприятия, но тем не менее поступил на бюджет в местный Институт ядерной энергетики. Сегодня с уверенностью готов заявить, что в процессе обучения встретил среди преподавательского состава большое число умнейших людей — кандидатов наук и профессоров, — без которых я бы никогда не стал тем, кто я есть.

На мой взгляд, мне очень повезло с местом, в котором я родился. Сосновый Бор может похвастаться удачным географическим местоположением на берегу Финского залива, что на сегодняшний день превращает его в эдакий курорт для жителей близлежащих городов, в том числе для Санкт-Петербурга. А большое количество научных институтов и наличие высокотехнологичного производства электрической энергии накладывает отпечаток на уровень социального и интеллектуального развития местных жителей. В будущем я рассматриваю вариант уехать в какой-нибудь большой город, когда пойму, что здесь достиг предела своих возможностей.

С началом строительства и пуском энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 население Соснового Бора снова начало молодеть. Сюда приезжает очень много молодых выпускников вузов из разных городов. Наш институт тоже каждый год выпускает новых специалистов. Сегодняшняя политика концерна «Росэнергоатом» направлена на омоложение персонала. Во многом я это связываю с тем, что старшее поколение довольно неповоротливо во внедрении современных процессов управления.

А вот с местами притяжения для молодых людей в Сосновом Бору, на мой взгляд, большие проблемы. Кроме рабочих мест, молодежь здесь ничего не привлекает. Да, есть бары, кафе, клубы, но это, как мне кажется, не тот вид досуга, который мог бы поддерживать интерес продолжительное время. Да, есть Дом культуры «Строитель», куда приезжают артисты с театральными постановками и выступлениями; да, есть кинотеатр, пользующийся своим монопольным положением и ставящий цены на просмотр, приближающиеся к недорогому IMAX-сеансу. Но все это, на мой вкус, имеет сильный провинциальный оттенок и лично меня не может заинтересовать. Проще выехать в Петербург и провести время там.

Преимущества Соснового Бора: климат и природа, близость к Петербургу и границе с Европой, наличие предприятия, которое еще 60 лет будет исправно создавать предпосылки к развитию этого города. Небольшие размеры самого города, низкий уровень преступности — прекрасное место, чтобы воспитывать детей без страха за их жизнь. Ну и, пожалуй, чувство свободы. Чувство, что ты можешь влиять на происходящее в городе, если у тебя есть такая потребность.

В течение пяти лет — с 1997 до 2002 года — ученые вели наблюдения за популяцией сосны обыкновенной в зонах влияния предприятий атомной промышленности, в том числе в Сосновом Бору. Вывод: в местных соснах выявили «значимое мутагенное воздействие» — процент цитогенетических повреждений семян и хвои был в два-три раза выше, чем в поселке Большая Ижора рядом с границей Петербурга. «Нужен контроль не только за состоянием атомных объектов, но и за состоянием природной среды», — говорит самый известный сосновоборский общественник Олег Бодров.

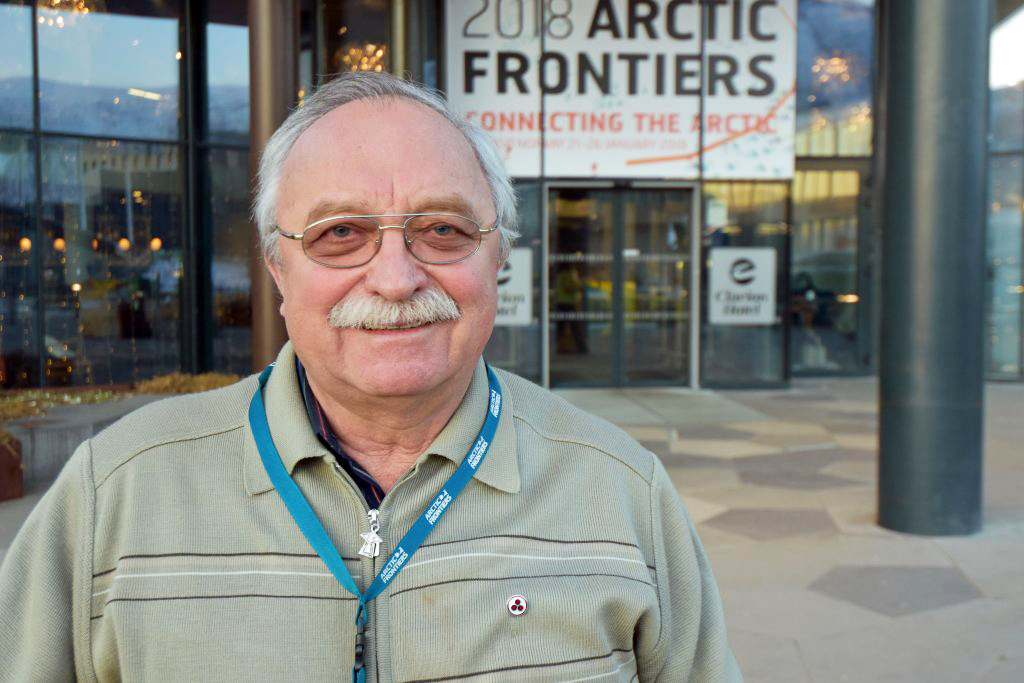

Олег — физик, эколог; в 1976 году, окончив Ленинградский политехнический институт, приехал в Сосновый Бор. Около пяти лет работал инженером — исследователем реакторов для атомных подлодок в НИТИ. В 1986-м был в Чернобыльской зоне. Сейчас Олег возглавляет организацию «Декомиссия», одна из ее целей: «обеспечение экологической и ядерной безопасности».

Среди приоритетных задач «Декомиссии» — создание общественного совета по мониторингу вывода из эксплуатации ЛАЭС. Свои предложенияорганизация направила в «Росэнергоатом». По концепции концерна, вывод из эксплуатации всех четырех энергоблоков продлится до 2059 года. Олег Бодров перечисляет основные проблемы, которые, по прогнозу членов «Декомиссии», могут возникнуть после демонтажа.

глава организации «Декомиссия»

Сегодня отсутствуют технологические решения для графита. Графит в реакторах РБМК-1000 является замедлителем нейтронов, такого графита в каждом энергоблоке — 1600 тонн. Что делать с этим графитом, неизвестно. Не существует промышленных технологий, которые позволяли бы переводить его в безопасное состояние или долговременно хранить.

Графит — фактически уголь, который после 45 лет в реакторе приобрел другие свойства. Углерод-12 в значительной степени превратился в углерод-14 — радиоактивный изотоп с периодом полураспада в 5730 лет. То есть он довольно длительный период, почти в три раза превышающий время существования христианской цивилизации, будет представлять опасность.

Кроме того, углерод является основным элементом всей биоты. Попадание радиоактивного материала в окружающую среду означает, что он может мигрировать по пищевой цепочке и в итоге попасть к человеку. Еще одна опасность: углерод — один из элементов генетических молекул. Это значит, что в процессе распада может искажаться генетическая информация, которая передается будущим живым существам. Это генетическая бомба.

В концепции, которая представлена «Росэнергоатомом», на эту тему ничего не говорится. Предстоит процесс перемещения с ЛАЭС более 40 тысяч отработавших тепловыделяющих стержней во временное хранилище в закрытом атомном городе Железногорске Красноярского края (в 2012 году в Железногорск доставили отработавшее ядерное топливо с ЛАЭС. В 2013 году на Change.org запустили петицию против создания «могильника» радиоактивных отходов под Красноярском, на данный момент она набралапочти 140 тысяч подписей. Градообразующим предприятием Железногорска является Горно-химический комбинат, специализирующийся в том числе на хранении отработавшего ядерного топлива. — Прим. ред.). Каких-то технологий по дальнейшей переработке или долговременному хранению не существует. Хранилище в 40 километрах от города-миллионника Красноярска рассчитано на 50 лет.

Что такое отработавшее ядерное топливо? В результате облучения в реакторе создалось множество новых радиоактивных элементов, которые представляют большую опасность для всех живых систем. Один из этих элементов — плутоний-239 с периодом полураспада 24 тысячи лет. Всего 70 лет назад, когда начиналась атомная эра, этот элемент практически отсутствовал в земной коре, он не участвовал в процессах эволюции, живые организмы не адаптированы к его существованию, это сверхтоксичный элемент. Опасно, если он выйдет в окружающую среду и станет частью биосистем.

Олег не исключает и другие последствия. Первое связано с Балтикой — радиоактивные элементы могут попасть в море. Второе — социальное: на ЛАЭС-1 сейчас работает около шести тысяч человек, часть из них неизбежно сократят.

Город Сосновый Бор эколог называет «спальным цехом атомной отрасли» и, рассуждая о специфике моногородов и грифе секретности, приводит в пример такую историю. Среди строителей ЛАЭС-2 был наладчик электросварочного оборудования АО «МСУ-90» концерна «Титан-2» Виктор Алейников. В 2015 году он обратился в уже не существующую экологическую организацию «Зеленый мир», которую Олег Бодров создал в Сосновом Бору через пару лет после Чернобыля. Алейников рассказал о нарушениях, которые якобы имели место на атомной стройке. Проверка прошла, нарушений не нашли — «Титан-2» подал в суд и на Алейникова, и на экологов. Арбитражный суд не удовлетворил иск. Наладчик тем не менее в том же 2015-м эмигрировал в Испанию, просил политическое убежище. Два года назад Алейников умер, официальная причина смерти — острый лейкоз.

Ссылка на источник : https://www.the-village.ru/village/city/places/355301-atomgrad

19 июня в детской библиотеке №11 Калининского района г. Санкт-Петербург координатор проектов Елизавета Михайлова встретилась со школьниками из летнего городского лагеря.

Она провела для ребят интерактивную презентацию про Особо Охраняемые Природные Территории южного берега Финского залива. Также она рассказала об особенностях и уникальности каждой ООПТ. Вместе пообсуждали со школьниками от кого, собственно, и почему определенные территории необходимо охранять.

Познавательная викторина про животный и растительный мир как всегда прошла «на ура»! Кое кто из детей знал ответы почти на все вопросы, а кто-то узнал много нового и неожиданного.

Самые любознательные, активные и с хорошей памятью дети получили в подарок наш буклет «Особо охраняемые природные территории международного значения южного берега Финского залива», значки и отражатели с логотипом «Общественного Совета южного берега Финского залива».

Всем школьникам мы также подарили другой наш буклет «Наш берег-2018: природные ценности и опасные объекты». Часть буклетов передали в дар детской библиотеке.

С руководством детской библиотеки наметили планы на дальнейшее сотрудничество уже осенью 2019г.

Концепция вывода из эксплуатации Ленинградской АЭС нуждается в уточнении. Такое мнение российско — литовской группы экспертов.

Эксперты говорят о нарушении закона при демонтаже первого блока Ленинградской АЭС. И просят их услышать.

Реакторы Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС-1) называют реакторами чернобыльского типа — на ЧАЭС работали конструктивно такие же РБМК-1000. 22 декабря 2018 г., после 45 лет эксплуатации, был остановлен первый блок станции, его готовят к демонтажу. Специфика мирного атома такова, что даже за неработающим блоком нужен глаз да глаз. В этом уверен Олег Бодров, генеральный директор ООО «Декомиссия», член международной сети неправительственных организаций «ДекомАтом», продвигающей безопасный вывод из эксплуатации старых энергоблоков/

Проект «Декомиссия» — общественная инициатива, начавшая свою работу в 2003 году. Мне, как инженеру-физику, экологу уже тогда было понятно, насколько непрост процесс вывода АЭС из эксплуатации. Образуются сотни тысяч тонн радиоактивных отходов (РАО), встает проблема их хранения, возникают риски, что долгоживущие изотопы попадут в окружающую среду. Атомщики, в свою очередь, крайне немногословны, они до сих пор не могут изжить родимое пятно — гриф секретности, в сени которого ведомство и появилось на свет. Вот почему так важен механизм общественного участия и контроля при демонтаже АЭС. Вот почему начиная с 2003 года мы с единомышленниками собираем и анализируем мировой опыт вывода возрастных АЭС для его адаптации в России.

В 1975 году на первом блоке ЛАЭС расплавилась часть активной зоны реактора, а в атмосферу попало большое количество радионуклидов. Облаком радиоактивных аэрозолей накрыло Сосновый Бор. Утром дозиметры на проходной ЛАЭС зашкаливало от обуви сотрудников, приехавших из города на работу. Руководство станции, Минатом молчали, об аварии говорить было запрещено. И нам тогда невероятно повезло, что персонал ЛАЭС предотвратил дальнейший расплав зоны. В ином случае за 13 лет до Чернобыля мы имели бы Соснобыль под Ленинградом, на берегу Балтики…

Еще в начале 90-х эксперты петербургского отделения РАН, проанализировав документы, предоставленные администрацией Соснового Бора, заявили, что ситуация в городе не критическая (но по некоторым показателям загрязнений в воздухе ее можно охарактеризовать как находящуюся на пределе емкости), и рекомендовали осуществлять развитие Соснового Бора без наращивания экологической нагрузки.

Однако после этого в Сосновом Бору ввели в эксплуатацию несколько ядерно опасных объектов в НИТИ им. А. П. Александрова, построили завод по переработке металлических радиоактивных отходов «Экомет-С», который по загрязнению атмосферы радионуклидами цезия-137 и кобальта-60 стал конкурировать с ЛАЭС. В прошлом году введен в эксплуатацию новый блок ВВЭР-1200 второй очереди ЛАЭС, ведется строительство еще одного.

В начале нулевых годов, еще до сооружения новых реакторов, ученые региональной экологической лаборатории Радиевого института (Сосновый Бор) и Института сельскохозяйственной радиологии (Обнинск) проводили многолетние исследования семян и хвои сосен, растущих в районе Ленинградской АЭС. Они показали, что в промзоне Соснового Бора процент цитогенетических повреждений хвойных деревьев в три раза, а в самом городе в два раза выше, чем на границе Петербурга, в районе поселка Большая Ижора. Таким образом, оценка экспертов РАН о достижении «пределов экологической емкости» спустя десять лет нашла свое подтверждение.

Генетические изменения сосен — последствие воздействия и радиоактивного, и химического загрязнений. Но Росатом делает вид, что это всего лишь научный результат, не входящий в перечень критериев, которые требуют изменения политики и принятия мер по защите здоровья природы и людей в районе Соснового Бора. Аналогична реакция и на заключение почти тридцатилетней давности об исчерпании экологической емкости территории. Иначе как закрытостью, нежеланием идти на диалог с населением это не назовешь.

Жители Соснового Бора и южного берега Финского залива должны знать, что происходит на опасном производстве и при необходимости могут потребовать от атомного ведомства предъявить доказательства соблюдения норм безопасности. Вывод из эксплуатации блоков — не исключение. Опыт общественного участия и контроля, в том числе в атомной энергетике, есть у Германия, США, Литвы и других стран.

Недавно «Декомиссия» провела экспертизу «Концепции вывода из эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС с реакторами РБМК-1000». Документ подготовлен концерном «Росэнергоатом» в 2015 году. Руководствуясь им, атомщики планируют приступить к демонтажу в соответствии с этим документом. Мы выяснили, что он лишь частично соответствует российскому законодательству. В частности, Концепция не соответствует ряду статей федеральных законов «Об использовании атомной энергии», «Об охране окружающей среды», требованиям Ростехнадзора, рекомендациям МАГАТЭ и т. д.

К примеру, ст. 3 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» запрещает хозяйственную и иную деятельность, «последствия воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также реализацию проектов, которые могут привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды».

В Концепции не предусмотрены стратегические решения по хранению отработанного ядерного топлива (ОЯТ), которые позволили бы надежно изолировать его на более чем 50-летний срок. По некоторым прогнозам, отработавшие тепловыделяющие сборки могут утратить герметичность к середине 2070-х годов, что приведет к попаданию высокоактивных РАО в окружающую среду. В Концепции должны быть предусмотрены технологии перевода ОЯТ в безопасное состояние.

По «Правилам обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации блока атомной станции НП-012-16» Концепция должна содержать «оценку общего количества, вида, активности, категории и классов образующихся при демонтаже РАО». Так вот, о суммарной активности различных категорий РАО в Концепции не говорится. А ведь они будут размещаться в промзоне Соснового Бора, по сути, неподалеку от жилых кварталов города. И такой пробел нарушает право жителей на владение информацией об окружающей среде. Н ведь то же самое можно сказать и о петербуржцах, ведь городская черта расположена менее чем в 40 км от ЛАЭС.

Росэнергоатому необходимо подготовить обновленную версию Концепции, приведя ее в соответствие с требованиями законодательства и регламентирующих документов. Свои предложения и рекомендации мы направили в Росэнергоатом, дирекцию ЛАЭС, администрацию Соснового Бора, Законодательное собрание Ленобласти. Такова мировая практика: в демонтаже атомных станций участвуют не только специалисты, но и органы местной власти, эксперты, представители гражданского общества.

Об этом — об информировании населения, о повышении понимания и доверия людей к процессу вывода из эксплуатации атомных электростанций — говорится и в «Стандартах МАГАТЭ», опубликованных в 2018 году. Это очень важный для российских условий момент — общественное участие. Рекомендации МАГАТЭ должны стать прививкой от закрытости, понуждающей Росатом налаживать диалог с общественностью.

Мы предлагаем сделать комплексную экологическую оценку южного берега Финского залива в районе ядерного кластера, чтобы понять, что будет рядом с пятимиллионным Петербургом, если наложится радиационное и химическое воздействие на природу от предстоящего вывода из эксплуатации ЛАЭС. Эту задачу нужно решать не только Росэнергоатому, но и региональным властям, которые наряду с федеральными отвечают за радиационную безопасность.

Пенсия для мирного атома. На берегу Финского залива в режиме секретности готовится проект, беспрецедентный по масштабам, затратам и рискам

Постоянной комиссии по экологии и природопользованию ЗакСа Ленбласти мы предложили инициировать процесс создания межрегиональной лаборатории наподобие той, что была закрыта более 15 лет назад в Сосновом Бору. Органам местного самоуправления рекомендуем совместно с Росэнергоатомом, Ростехнадзором организовывать общественные обсуждения обновленной версии Концепции. А также создать общественный совет по мониторингу вывода из эксплуатации ЛАЭС.

На мой взгляд, неразумно игнорировать результаты анализа мирового опыта вывода АЭС, над которым мы работали более 15 лет. Общественность протягивает атомному ведомству руку помощи, предлагая апробированные мировой практикой решения. Главный их смысл в том, чтобы под Петербургом, на берегу Балтики, были соблюдены все меры безопасности. Соснобыль — даже тихий, с расползающейся радиацией — нам точно ни к чему.

Лина Зернова

«Новая в Петербурге»

Источник: Новая газета

На ЛАЭС-1 работают реакторы чернобыльского типа — на ЧАЭС работали конструктивно такие же РБМК-1000. 22 декабря 2018 г., после 45 лет эксплуатации, был остановлен первый блок станции, его готовят к демонтажу. Специфика мирного атома такова, что даже за неработающим блоком нужен глаз да глаз. В этом уверен Олег Бодров, генеральный директор ООО

«Декомиссия», член международной сети неправительственных организаций «ДекомАтом», продвигающей безопасный вывод из эксплуатации старых энергоблоков.

Специфика мирного атома такова, что даже за неработающим блоком нужен глаз да глаз

Проект «Декомиссия» — общественная инициатива, начавшая свою работу в 2003 году. Мне, как инженеру-физику, экологу уже тогда было понятно, насколько непрост процесс вывода АЭС из эксплуатации. Образуются сотни тысяч тонн радиоактивных отходов (РАО), встает проблема их хранения, возникают риски, что долгоживущие изотопы попадут в окружающую среду. Атомщики, в свою очередь, крайне немногословны, они до сих пор не могут изжить родимое пятно — гриф секретности, в сени которого ведомство и появилось на свет. Вот

почему так важен механизм общественного участия и контроля при демонтаже АЭС. Вот почему начиная с 2003 года мы с единомышленниками собираем и анализируем мировой опыт вывода возрастных АЭС для его адаптации в России.

В 1975 году на первом блоке ЛАЭС расплавилась часть активной зоны реактора, а в атмосферу попало большое количество радионуклидов. Облаком радиоактивных аэрозолей

накрыло Сосновый Бор. Утром дозиметры на проходной ЛАЭС зашкаливало от обуви сотрудников, приехавших из города на работу. Руководство станции, Минатом молчали, об аварии говорить было запрещено. И нам тогда невероятно повезло, что персонал ЛАЭС предотвратил дальнейший расплав зоны. В ином случае за 13 лет до Чернобыля мы имели бы Соснобыль под Ленинградом, на берегу Балтики…

Еще в начале 90-х эксперты петербургского отделения РАН, проанализировав документы, предоставленные администрацией Соснового Бора, заявили, что ситуация в городе не критическая (но по некоторым показателям загрязнений в воздухе ее можно охарактеризовать как находящуюся на пределе емкости), и рекомендовали осуществлять развитие

Соснового Бора без наращивания экологической нагрузки.

Однако после этого в Сосновом Бору ввели в эксплуатацию несколько ядерно опасных объектов в НИТИ им. А. П. Александрова, построили завод по переработке металлических радиоактивных отходов «Экомет-С», который по загрязнению атмосферы радионуклидами цезия-137 и кобальта-60 стал конкурировать с ЛАЭС. В прошлом году введен в эксплуатацию новый блок ВВЭР-1200 второй очереди ЛАЭС, ведется строительство еще одного. Вопросами экологической емкости ядерного кластера больше никто не задается.

В начале нулевых годов, еще до сооружения новых реакторов, ученыерегиональной экологической лаборатории Радиевого института (Сосновый Бор) и Института сельскохозяйственной радиологии (Обнинск) проводили многолетние исследования семян и хвои сосен, растущих в районе Ленинградской АЭС. Они показали, что в промзоне

Соснового Бора процент цитогенетических повреждений хвойных деревьев в три раза, а в самом городе в два раза выше, чем на границе Петербурга, в районе поселка Большая Ижора. Таким образом, оценка экспертов РАН о достижении «пределов экологической емкости» спустя десять лет нашла свое подтверждение.

Генетические изменения сосен —последствие воздействия и радиоактивного, и химического загрязнений.

Но Росатом делает вид, что это всего лишь научный результат, не входящий в перечень критериев, которые требуют изменения политики и принятия мер по защите здоровья природы и людей в районе Соснового Бора. Аналогична реакция и на заключение почти тридцатилетней давности об исчерпании экологической емкости территории. Иначе как закрытостью, нежеланием идти на диалог с населением это не назовешь.

Жители Соснового Бора и южного берега Финского залива должны знать, что происходит на опасном производстве и при необходимости могут потребовать от атомного ведомства предъявить доказательства соблюдения норм безопасности. Вывод из эксплуатации блоков — не исключение. Опыт общественного участия и контроля, в том числе в атомной энергетике, есть у Германия, США, Литвы и других стран.

Недавно «Декомиссия» провела экспертизу «Концепции вывода из эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС с реакторами РБМК-1000». Документ подготовлен концерном «Росэнергоатом» в 2015 году. Руководствуясь им, атомщики планируют приступить к демонтажу в соответствии с этим документом. Мы выяснили, что он лишь частично соответствует российскому законодательству. В частности, Концепция не соответствует ряду статей федеральных законов «Об использовании атомной энергии», «Об охране окружающей среды», требованиям Ростехнадзора, рекомендациям МАГАТЭ и т. д.

К примеру, ст. 3 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» запрещает хозяйственную и иную деятельность, «последствия воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также реализацию проектов, которые могут привести к деградации естественных экологических систем».

В Концепции не предусмотрены стратегические решения по хранению отработанного ядерного топлива (ОЯТ), которые позволили бы надежно изолировать его на более чем 50-летний срок.

По некоторым прогнозам, отработавшие тепловыделяющие сборки могут утратить герметичность к середине 2070-х годов, что приведет к попаданию высокоактивных РАО в окружающую среду.

В Концепции должны быть предусмотрены технологии перевода ОЯТ в безопасное состояние. По «Правилам обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации блока

атомной станции НП-012-16» Концепция должна содержать «оценку общего количества, вида, активности, категории и классов образующихся при демонтаже РАО». Так вот, о суммарной активности различных категорий РАО в Концепции не говорится. А ведь они будут размещаться в промзоне Соснового Бора, по сути, неподалеку от жилых кварталов

города. И такой пробел нарушает право граждан на владение информацией об окружающей среде. Н ведь то же самое можно сказать и о петербуржцах, ведь городская черта расположена менее чем в 40 км от ЛАЭС.

Росэнергоатому необходимо подготовить обновленную версию Концепции, приведя ее в соответствие с требованиями законодательства и регламентирующих документов. Свои предложения и рекомендации мы направили в Росэнергоатом, дирекцию ЛАЭС, администрацию Соснового Бора, Законодательное собрание Ленобласти. Такова мировая практика: в демонтаже атомных станций участвуют не только специалисты, но и органы местной власти, эксперты, представители гражданского общества.

Об этом — об информировании населения, о повышении понимания и доверия людей к процессу вывода из эксплуатации атомных электростанций — говорится и в «Стандартах МАГАТЭ», опубликованных в 2018 году. Это очень важный для российских условий момент — общественное участие. Рекомендации МАГАТЭ должны стать прививкой от закрытости, понуждающей Росатом налаживать диалог с общественностью. Мы предлагаем сделать комплексную экологическую оценку южного берега Финского залива в районе ядерного

кластера, чтобы понять, что будет рядом с пятимиллионным Петербургом, если наложится радиационное и химическое воздействие на природу от предстоящего вывода из эксплуатации ЛАЭС.

Постоянной комиссии по экологии и природопользованию ЗакСа Ленбласти мы предложили инициировать процесс создания межрегиональной лаборатории наподобие той, что была закрыта более 15 лет назад в Сосновом Бору.

Органам местного самоуправления рекомендуем совместно с Росэнергоатомом, Ростехнадзором организовывать общественные обсуждения обновленной версии Концепции. А также создать общественный совет по мониторингу вывода из эксплуатации ЛАЭС.

На мой взгляд, неразумно игнорировать результаты анализа мирового опыта вывода АЭС, над которым мы работали более 15 лет. Общественность протягивает атомному ведомству руку помощи, предлагая апробированные мировой практикой решения. Главный их смысл в том, чтобы под Петербургом, на берегу Балтики, были соблюдены все меры безопасности. Соснобыль — даже тихий, с расползающейся радиацией — нам точно ни к чему.

Записала Лина ЗЕРНОВА

13 июня 2019 проект закона «О полномочиях органов государственной власти Ленинградской области в сфере обеспечения радиационной безопасности населения и использования атомной энергии», разработанный к.ю.н. Андреем Талевлиным, был представлен при поддержке сети Декомиссия, на заседании Постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Ленинградской области.

Актуальность такой нормы регулирования продиктована начинающимся выводом из эксплуатации Ленинградской АЭС, который продлится не менее 40 лет.

В то же время ряд процедур принятия решений, которые напрямую могут коснуться жителей, подробно не прописаны на региональном уровне. Это подтвердил представитель Правового управления Законодательного Собрания. К тому же подобные законы уже приняты в Свердловской, Челябинской, Томской областях, Красноярском и Краснодарском краях и других субъектах Российской Федерации.

Как известно, обеспечение радиационной безопасности является сферой совместного ведения как федеральных, так и региональных властей Ленинградской области.

После обсуждения члены Постоянной комиссии единогласно поддержали предложение Николая Алексеевича Кузьмина, председателя этой комиссии, о создании рабочей группы, которой предстоит уточнить представленный проект Закона и представить его для последующего рассмотрения.

В состав рабочей группы помимо Андрея Талевлина и Олега Бодрова инициировавших принятие закона, вошли депутаты и председатель Постоянной комиссии по экологи ЗакСа Ленинградской области, представители Правового Управления, эксперт Общественного совета при губернаторе Ленинградской области, представитель Комитета по экологии Правительства Ленинградской области.

Смотрите инфоролик о необходимости принятия этого закона

Пояснительная записка к проекту закона Ленинградской области

Проект закона Ленинградской области «О полномочиях органов государственной власти Ленинградской области в сфере обеспечения радиационной безопасности населения и использования атомной энергии» разработан в целях закрепления процедур участия органов государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, общественного участия в процессе принятия решений в сфере использовании атомной энергии и обеспечения радиационной безопасности населения.

В соответствии с нормами федерального закона «Об использовании атомной энергии» решение о месте размещения объекта использования атомной энергии принимаются Правительством Российской Федерации при согласовании с органами власти субъектов Российской Федерации. Правительством Российской Федерации в Постановлении от 14.03.1997 № 306 утвержден соответствующий порядок, и одной из форм данного согласования является согласование ходатайства о намерениях.

В настоящий момент указанное согласование осуществляет комиссия при Правительстве Ленинградской области при отсутствии четкого порядка его реализации, что не формирует условия обеспечения радиационной безопасности, а иногда приводит к созданию конфликтных ситуаций с населением.

Вместе с тем, обеспечение радиационной безопасности населения, обусловленное расположением на территории соответствующего субъекта ядерно-опасных и радиационно-опасных объектов, наличием территорий, загрязненных в результате радиационных аварий радионуклидами искусственного происхождения одна из главных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Для Ленинградской области, где расположено значительное количество ядерно и радиационно-опасных объектов, вопросы информирования населения об угрозах для их здоровья негативного воздействия ионизирующего излучения, обучение населения в сфере обеспечения радиационной безопасности входят в компетенцию региональной власти и являются весьма актуальными. Более того, в ближайшее время будут выводиться из эксплуатации энергоблоки Ленинградской АЭС, иные ядерные установки. Следовательно, будут требовать своего решения вопросы безопасного обращения с радиоактивными отходами.

Право граждан и общественных объединений на участие в формировании политики в области использования атомной энергии закреплено в статье 14 Федерального закона «Об использовании атомной энергии». Указанное право подкреплено и реализуется различными правовыми институтами (участие в общественных обсуждениях проектной документации, проведение общественной экологической экспертизы и др.).

В законопроекте предлагается закрепить порядок принятия решения органами власти Ленинградской области по согласованию места размещения объекта использования атомной энергии с привлечением всех заинтересованных сторон. Вместе с тем, предусмотрено, что действие законопроекта не распространяется на отношения в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе связанные с радиационной опасностью, которые урегулированы областным законом от 13 ноября 2003 года № 93-оз «О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В законопроекте, в соответствующих статьях закреплены полномочия Законодательного собрания Ленинградской области в сфере обеспечения радиационной безопасности населения и использования атомной энергии, полномочия Правительства Ленинградской области, а также полномочия уполномоченных исполнительных органов государственной власти Ленинградской области.

Так, Законодательное собрание Ленинградской области согласовывает представленные Правительством Ленинградской области предложения о месте размещения на территории Ленинградской области ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов, пунктов захоронения радиоактивных отходов, находящихся в федеральной собственности, либо имеющих федеральное или межрегиональное значение до согласования указанных предложений Правительством Ленинградской области.

Таким образом, представительный орган субъекта Российской Федерации наделен существенными полномочиями в сфере согласования места размещения объекта использования атомной энергии, что позволит коллегиально, с помощью демократических процедур, гласно обсудить и принять взвешенное решение по согласованию размещения объекта использования атомной энергии на территории Ленинградской области.

Правительство Ленинградской области и уполномоченные исполнительные органы государственной власти Ленинградской области в сфере обеспечения радиационной безопасности населения и использования атомной энергии также реализуют широкий круг полномочий, определенный статьями 4 и 5 законопроекта.

Принятие закона Ленинградской области «О полномочиях органов государственной власти Ленинградской области в сфере обеспечения радиационной безопасности населения и использования атомной энергии» позволит в достаточной мере обеспечить права граждан и общественных объединений на участие в формировании политики в области использования атомной энергии, а также реализовать право на радиационную безопасность населения.

Принятие закона Ленинградской области «О полномочиях органов государственной власти Ленинградской области в сфере обеспечения радиационной безопасности населения и использования атомной энергии» не предполагает внесение изменений в другие законы Ленинградской области.

Принятие закона Ленинградской области «О полномочиях органов государственной власти Ленинградской области в сфере обеспечения радиационной безопасности населения и использования атомной энергии» не потребует дополнительных расходов из средств бюджета Ленинградской области.

Андрей Талевлин

Статья в Агентстве ПРОАТОМ

А.А. Талевлин, к.ю.н., доцент ЧГУ, Председатель регион. обществ. движения «За природу»

О.В. Бодров, физик, эколог, гендиректор ООО «Декомиссия», председатель Обществ. Совета «Южный Берег Финского Залива»

Государственная политика России в области использования атомной энергии и обращения с радиоактивными отходами не должна противоречить основным правам граждан. Право на экологическую и радиационную безопасность принадлежит как настоящему, так и будущим поколениям.

На федеральном уровне правовую базу обращения с РАО составляют законы «Об использовании атомной энергии» №170 ФЗ и «Об обращении с радиоактивными отходами» № 190 ФЗ. Органы государственной власти субъектов РФ участвуют в принятии решения о размещении объектов обращения с РАО. Согласно п. 5 Постановления Правительства РФ от 14.03.1997 № 306, решения о сооружении объектов федерального значения принимает Правительство РФ совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых предполагается размещение объектов.

В настоящее время во многих регионах Российской Федерации приняты нормативные правовые акты в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в том числе и радиационной безопасности. Законы о радиационной безопасности населения приняты в Свердловской, Челябинской, Томской области, Краснодарском, Красноярском краях и др.

Одним из недостатков существующего Закона о РАО является отсутствие закрепленных процедур общественного участия на разных стадиях обращения с РАО, хотя право граждан и общественных объединений на участие в формировании политики в области использования атомной энергии закреплено в ст. 14 Федерального закона «Об использовании атомной энергии». В Законе о РАО участие общественности в формировании политики в сфере использования атомной энергии сведено к «предоставлению информации по вопросам деятельности национального оператора с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне».

Право граждан на участие в принятии решений, например, определения места захоронения радиоактивных отходов, в Законе о РАО не закреплено. При размещении пунктов захоронения РАО или расширении существующих объектов по переработке ОЯТ достаточным считается проведение общественных слушаний. Как правило, такие обсуждения носят рекомендательный характер, в них принимает участие незначительное число граждан, в основном, жителей соответствующего ЗАТО, хотя затрагиваются права и интересы гораздо большего числа людей.

Наличие полномочий у субъектов РФ в области природопользования и охраны окружающей среды позволяет создать региональную нормативную базу, которая может и должна учитывать недостатки федеральных нормативных правовых актов. В ряде субъектов Российской Федерации (Томской, Ленинградской, Челябинской и др. областях) утвержден порядок принятия и согласования решений о размещении ядерно-опасных и радиационно-опасных объектов в рамках процедуры согласования Ходатайства о намерениях. В Красноярском крае, в республике Коми вопрос о согласовании размещения объектов использования атомной энергии этого субъекта не урегулирован. В рамках процедуры согласования размещения объектов использования атомной энергии региональным законодателям необходимо обеспечить возможность участия населения в принятии решения. Такой подход, учитывающий интересы населения конкретного региона, представляется социально-ответственным.

Таким образом, региональное и федеральное законодательство необходимо дополнить механизмом реализации права каждого на участие в принятии решений в сфере использования атомной энергии. Региональное законодательство должно содержать нормы общественного контроля в сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности при обращении с РАО. В соответствующем нормативном акте необходимо предусмотреть положение об Общественном совете в структуре органа государственной власти субъекта Российской Федерации и определить порядок его формирования, обеспечив активное участие общественности и местных органов власти.

В данной статье речь пойдет о проекте закона о радиационной безопасности Ленинградской области, разработанном А.А.Талевлиным. Этот проект прошел обсуждение с экспертами Постоянной комиссии по экологии и природопользованию Ленинградской области. В Ленобласти расположено большое число ядерно- и радиационно-опасных объектов. Власти региона обязаны обеспечивать радиационную безопасность населения и информировать его о возможных угрозах. Принимаемые решения по размещению объектов атомной энергии затрагивают интересы широкого круга лиц. В то же время они не включены в процесс принятия решений. Депутаты Законодательного собрания Ленобласти сегодня лишены возможности отстаивать интересы своих избирателей в этой сфере. Исходя из норм федерального закона об атомной энергии №170 ФЗ, решение о размещении таких объектов принимается Правительством РФ при согласовании с властями регионов. В Ленинградской области такое согласование осуществляет губернатор. Это происходит в отсутствии четкого порядка его реализации, что иногда приводит к конфликтным ситуациям.

В настоящее время в активную фазу вступает процесс вывода из эксплуатации первых блоков Ленинградской АЭС. Поэтому поиск решения по безопасному обращению с РАО для долговременной их изоляции становится столь актуальным. Предлагаемый проект закона о радиационной безопасности прописывает порядок принятия решения органами власти при согласовании места размещения объекта атомной энергии с участием всех заинтересованных сторон, в том числе, и атомного бизнеса. Права граждан и общественных объединений на участие в политике в области использования атомной энергии обеспечено ст.14 №170 ФЗ. Принятие областного закона даст возможность депутатам и другим социальным группам обсуждать не только финансовые, технологические, но и социальные, экологические и нравственные аспекты данной проблемы. Законопроект расширяет число заинтересованных участников и критериев, которые лежат в основе принятия этих решений. Законодатели Ленобласти получат полномочия в сфере обеспечения радиационной безопасности населения и использования атомной энергии. Депутаты ЗакСа Ленобласти будут согласовывать представленные губернатором предложения по размещению ядерных установок, хранилищ РАО, пунктов захоронения РАО. Такое согласование объектов размещения атомной энергии позволит обсуждать их с помощью демократических процедур и принимать более взвешенные решения.

Проект закона разработан в целях закрепления процедур участия органов государственной власти Ленобласти, органов местного самоуправления, общественности в процессе принятия решений в сфере использования атомной энергии и радиационной безопасности населения. Принятие такого закона позволит обеспечить права граждан и общественных объединений на участие в формировании политики использования атомной энергии, а также реализовать право на радиационную безопасность настоящего и будущих поколений.

При разработке проекта закона учтены международные стандарты и рекомендации безопасности МАГАТЭ, опубликованные в 2018 г.; опыт европейских стран, в том числе Германии и Литовской республики. «Стандарты МАГАТЭ для защиты людей и природы. Вывод из эксплуатации атомных электростанций, исследовательских реакторов и других объектов ядерного топливного цикла» рекомендуют включать в процесс подготовки и планирования вывода из эксплуатации АЭС заинтересованные стороны, в том числе заинтересованную общественность и местное сообщество, на территории которого размещается выводимая АЭС. В частности, в упомянутом документе говорится: «Регулирующий орган должен организовывать общественные обсуждения или консультации с участием лицензиата для предоставления возможности заинтересованным сторонам делать комментарии по окончательному плану вывода из эксплуатации и поддержке документов, в соответствии с национальным законодательством. Такие обсуждения должны проводиться, в первую очередь, с местными общинами, на территории которых размещен выводимый объект».

В законе Литовской Республики “О радиационной безопасности” ответственность за обеспечение радиационной безопасности государством делегирована мэрии (Ст. 5. Компетенция мэра районного (городского) самоуправления в сфере государственного управления в области обеспечения радиационной безопасности):

Мэр районного (городского) самоуправления:

Созданный «Общественный совет по экологии и энергетике» при Висагинском самоуправлении стал площадкой для взаимодействия органов местного самоуправления с заинтересованной общественностью, оказанию технической поддержки мэрии при согласовании отчетов по оценке воздействия на окружающую среду, проектов вывода из эксплуатации Игналинской АЭС, строительства промежуточных хранилищ РАО; обеспечении здоровой экологической обстановки в городе, расположенном вблизи радиационно-опасных объектов.

Федеральные власти Германии инициировали создание регионального Общественного Совета по проблемам ядерной энергетики земли Макленбург – Передняя Померания для мониторинга вывода из эксплуатации АЭС Норд (Грейфсвальд). Он включил в себя представителей федеральных, региональных, муниципальных властей, экспертов, представителей трудового коллектива АЭС, политических партий и общественных организаций.

Эффективная организация обеспечения радиационной безопасности населения должна увязываться с доступностью информации общественным организациям и участием самих граждан и юридических лиц в обсуждении государственной политики проектов федеральных законов, в практической деятельности в области обеспечения радиационной безопасности. Регионы и население должны быть наделены необходимыми полномочиями по реализации своих прав и обязанностей. Действующим законодательством гарантируется осуществление общественного контроля в сфере радиационной безопасности населения. Однако при реализации этого права граждане и их общественные объединения встречаются с трудностями в получении информации о состоянии радиационной безопасности, принимаемых мерах по обеспечению этого права.

Предлагаемый к обсуждению закон о радиационной безопасности Ленинградской области может восполнить этот пробел в законодательстве и стать основой для принятия подобных законов в других субъектах РФ.

Комментарии к статье, опубликованной на сайте ПРОАТОМ:

Re: Региональный закон о радиационной безопасности Ленобласти (Всего: 0)

от Гость на 05/06/2019

Надо потребовать от главы ГК Росатом не делать опасные ядерные реакторы, с точки зрения наличия в них неустранимых свойств расплавляться, и расплавлять всё вокруг своего корпуса, а затем выкидывать в окружающую среду сильнейшую радиацию. Прекратить слушать ему советников Асмолова и Адамова, проталкивающих за деньги казны России свои интересы.

Re: Региональный закон о радиационной безопасности Ленобласти (Всего: 0)

от Гость на 05/06/2019

Разборка АЭС это большой бизнес д о конца столетия.В настоящий момент по всему миру работает 450 атомных станций. К 2040 году половина этих АЭС выслужит положенные сроки, а это значит, их придется останавливать, отключать от сети и как-то утилизировать. Только в одной Европе в ближайшие 10-15 лет «на пенсию» выйдут около 50-ти АЭС. Стоимость одной только остановки престарелых европейских АЭС может достигнуть 50 млрд евро (54 млрд шв. франков). Европейские компании-операторы, управляющие действующими в настоящее время АЭС, в период до 2050 года в проекты по остановке, разборке и утилизации старых реакторов и топливных элементов будет инвестировано до 250 млрд евро (270 млрд шв. франков).

Re: Региональный закон о радиационной безопасности Ленобласти (Всего: 0)

от Гость на 05/06/2019

Какой же это бизнес? Бизнес то, что создает добавленную стоимость. Здесь же просто выкачивание средств из бюджета, то есть из налогоплательщиков.

Re: Региональный закон о радиационной безопасности Ленобласти (Всего: 0)

от Гость на 05/06/2019

Предлагаемый к обсуждению закон ….» А проект Закона то сам где посмотреть? Линк почему не дали? Что обсуждать?

Re: Региональный закон о радиационной безопасности Ленобласти (Всего: 0)

от Гость на 05/06/2019

ну да проект закона нужно читать. Все что написано в тексте это «не о чем» и обсуждать там нечего

Re: Региональный закон о радиационной безопасности Ленобласти (Всего: 0)

от Гость на 05/06/2019

АЭС это наследие холодной войны и гонки вооружений 50-70-х годов. 99,9% радиационной опасности и боевых ядерных материалов находится в ОЯТ.

Предметом обсуждения является прежде всего ОЯТ, и лишь затем РАО, корпуса реакторов, графит, дейтериевая вода и др.

Авторы законопроекта ничего не предлагают в отношении ОЯТ, то есть обсуждают 0,1% проблемы атомной энергетики.

В первую очередь необходимо законодатель но закрепить за ОЯТ статус ядерных отходов, которые не подлежат никакому использованию. Де факто это есть, нужно сделать де юре.

Законы США признают ОЯТ самыми опасными отходами, и переработка ОЯТ мирных реакторов запрещена.

В России ОЯТ считается ценным сырьем для будущих поколений. Это самое опасное заблуждение, закреплено юридически.

Дементий Башкиров

Re: Региональный закон о радиационной безопасности Ленобласти (Всего: 0)

от Гость на 05/06/2019

Дементию Башкирова. Под вашим др. подразумеваются углерод 14 и еще целый набор изотопов в аэрозолях в газообразных выбросах. Эта дрянь систематически вылетает в ОС с АЭС

Re: Региональный закон о радиационной безопасности Ленобласти (Всего: 0)

от Гость на 06/06/2019

Другие, то есть те, что находятся в двугорбый кривой распада тяжёлых атомов (плюс тритий, продукт деления на три осколка) и продукты активации конструкционных материалов.

Самые опасные с ядерной и радиационной точки зрения продукты реакций нейтронного захвата. Это уран с 232 по 238, нептуний, плутоний, америций, кюрий (для БР ещё берклий и калифорний)

Производство искусственных актинидов должно быть планомерно свернуто до безопасного предела. На планете не должно находиться более 50 млн. Ки долгоживущих актинидов.

Безопасно для планеты 190 т плутония в составе ОЯТ ВВЭР, это примерно 12 ГВт(э) на всей планете, работающих 1000 лет и удалении ОЯТ через 60 лет на большие глубины.

Дементий Башкиров .

Re: Региональный закон о радиационной безопасности Ленобласти (Всего: 0)

от Гость на 06/06/2019

На конференции 2017 года в Петергофе американцы доложили, что разобрали АЭС, бетон и металл увезли (в английском тексте было «на дно океана», может быть ошибка), а контейнеры с ОЯТ поставили на образовавшуюся лужайку на вечные времена. Это у них называется «декомиссия».

Re: Региональный закон о радиационной безопасности Ленобласти (Всего: 0)

от Гость на 06/06/2019

Вы, уважаемый радио-химик Дементий, далеки от проблем народа. По всей России с городским мусором не знают, что делать, засрали все вокруг городов, поселков, устроили свалки в черте городов и поселков Народ не безмолвствует, дело доходит до мордобоя . Поэтому в России ОЯТ не считается предметом обсуждения , а ОЯТ считается ценным сырьем.

Re: Региональный закон о радиационной безопасности Ленобласти (Всего: 0)

от Гость на 06/06/2019

Уважаемые радио-химики ! Если честно, то надоела Ваша тугомотина . В каждой статье Вы говорите об одних и тех же проблемах, ничего не меняется, а ситуация только ухудшается. Стране не помогут никакие законы , а нужна смена Правительства и зачистка от тотальной Единой России. Без этого нет будущего у нашей стране , и мы будем дальше тонуть в отходах в мусоре в ОЯТ .

Re: Региональный закон о радиационной безопасности Ленобласти (Всего: 0)

от Гость на 06/06/2019

«Авторы законопроекта ничего не предлагают в отношении ОЯТ, то есть обсуждают 0,1% проблемы атомной энергетики»

Тезисы уважаемого Дементия Башкирова интересны и необходимы. Но радиационная безопасность Ленобласти практически не определяется операциями с ОЯТ и его статусом (к предмету данного регионального законопроекта относятся, разве что, подготовка ОЯТ к транспортировке, временное хранение и транспортировка по территории области).

Тезисы, видимо, гораздо более уместны относительно законотворчества федерального или, например, в рамках Красноярского края…

Результаты общественной экспертизы официальной «Концепции вывода из эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС с реакторами РБМК-1000» опубликованы в издании ПРОАТОМ: http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8614

Ссылка на статью в электронном журнале «Атомная стратегия» : http://www.proatom.ru/files/as150.pdf стр. 3

Как стало известно нашей организации, ООО «Эко-Экспресс-Сервис» обратилось в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Тема обращения: заявление о проведении общественных слушаний по обсуждению технического задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе документации «Намечаемая хозяйственная деятельность ООО «Эко-Экспресс-Сервис» по проведению инженерных изысканий, работ по техническому обслуживанию и ремонту гидротехнических сооружений, иных работ во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации (Финский залив Балтийского моря)».

ООО «Эко-Экспресс-Сервис» известна своим участием в таких противоречивых крупных индустриальных проектах в Финском заливе как: Порт «Бронка», «Норд Стрим2», МТП «Усть-Луга» и проч

«Общественный Совет южного берега Финского залива» наряду с другими экологическими организациями решил поучаствовать в написании замечаний и предложений к этому ТЗ, чтобы дальнейшие ОВОС, сделанные ООО «Эко-Экспресс-Сервис», имели комплексный подход и не столь однозначный характер.

Забегая вперед скажу, что Олег Викторович Бодров имеет к этим вопросам самое непосредственное отношение. Он проживает в 40 км к западу от Санкт-Петербурга, в городе Сосновый Бор, рядом с одним из крупнейших в мире ядерных кластеров, где сконцентрированы десятки атомных объектов, включая всем известную Ленинградскую АЭС.

Олегу Викторовичу не часто удается вырваться в родные пенаты — Шымкент, потому что большую часть его времени отнимает работа в составе авторитетной международной сети неправительственных организаций «Декомиссия», которая на протяжении многих лет анализирует опыт различных стран по безопасному выводу из эксплуатации АЭС, отработавших ресурс, а также утилизации РАО (радиоактивных отходов) и ОЯТ (отработанного ядерного топлива).

Размышления об АЭС, отходах и нравственности при принятии экологически значимых решений в России, Казахстане и мире…

«Как можно купить или продать небо над нами или тепло земли? Даже мысль о том чужда нам. Нам не принадлежит ни свежесть воздуха, ни блеск воды. Как же их можно у нас купить? Каждая пядь этой земли священна для моего народа. Каждая поблескивающая сосновая иголка, каждая песчинка на берегу, туман в смеркающемся лесу, каждая поляна и каждое жужжание насекомого свято в памяти народа и его переживаниях».

Из письма вождя Сиэтла Президенту

США Пирсу, 1885 год.

Это отрывок обращения вождя индейского племени Двамиш на северо-западе США в ответ на предложение продать их исконные земли. Мы неслучайно затронули содержание этого письма в беседе с известным российским экологом-общественником, физиком Олегом Викторовичем Бодровым. Ведь и главный лейтмотив нашего разговора был о том, как важно человеку научиться чувствовать себя частью живой планеты Земля, а не бездумным хозяином-распорядителем природных ресурсов, о том, как решать сегодня проблемы утилизации различных отходов, в том числе ядерных, чтобы снизить негативное воздействие на среду обитания.

Забегая вперед скажу, что Олег Викторович Бодров имеет к этим вопросам самое непосредственное отношение. Он проживает в 40 км к западу от Санкт-Петербурга, в городе Сосновый Бор, рядом с одним из крупнейших в мире ядерных кластеров, где сконцентрированы десятки атомных объектов, включая всем известную Ленинградскую АЭС.

Олегу Викторовичу не часто удается вырваться в родные пенаты — Шымкент, потому что большую часть его времени отнимает работа в составе авторитетной международной сети неправительственных организаций «Декомиссия», которая на протяжении многих лет анализирует опыт различных стран по безопасному выводу из эксплуатации АЭС, отработавших ресурс, а также утилизации РАО (радиоактивных отходов) и ОЯТ (отработанного ядерного топлива). Вот и в этот раз Олег Викторович заехал в родной город накануне международной конференции в США, где ему предстояло выступить с докладом на площадке ООН. Его выступления по проблемам безопасности звучали в МАГАТЭ (Вена), Европарламенте (Брюссель), на конференции ассоциации ученых Японии (Фукусима). 40 лет наблюдений за происходящим в атомной отрасли и большой опыт практической работы в этой сфере – вот на чем базируются и привлекают всеобщее внимание его экспертные выводы и предложения. Вот и мы пригласили его в редакцию.

— Олег Викторович, как вам встреча с родным городом?

— Хотя мои визиты в Шымкент стали реже, я каждый раз удивляюсь новым переменам. По роду деятельности мне довелось побывать во многих странах и городах, и мне думается, что сегодняшний Шымкент не уступает многим из них ни по качеству жизни, ни по обилию товаров в современных торговых домах.

Я приехал в этот раз навестить и подправить могилу отца. Он, кстати, многие годы работал главным инженером и директором Чимкентских ТЭЦ-1 и 2, а я 51 год назад закончил здесь школу №5 имени Калинина. Так что, нашу семью с Шымкентом связывает многое.

В каждый свой приезд я стараюсь пройти по городу пешком, и в этот раз заглянул в родной двор на улице Театральной, посмотрел уже на новую пятую школу, где когда-то выступал за волейбольную команду. Неоднократно был даже чемпионом города с нашей школьной командой. Прошелся по паркам, проспектам, искупался в Кошкарате.

Здесь каждый уголок, каждое здание, хоть и изменившиеся, навевают приятные воспоминания о детстве, юности. И как всем, кто надолго отлучился от родного дома, мне при всей новизне в городе не хватает почему-то той теплоты и ауры, что была в прежнем, старом Чимкенте. Это, наверное, и есть ностальгия…

— Расскажите, как сложилась Ваша «питерская» биография?

— В 1976 году закончил Ленинградский политех, ныне – СПбПУ, физико-механический факультет по специальности «инженер-физик». Меня пригласили работать в Научно-исследовательский технологический институт в Сосновом Бору. Работал инженером-исследователем реакторов для атомных подводных лодок. Помню, как впервые воочию увидел гигантскую атомную подводную лодку размером с девятиэтажный дом, где вертикально стоят ракеты, способные стрелять в любую точку мира из-под воды. В институте проводили эксперименты по оценке безопасности атомных подводных лодок. Причем курировал этот процесс академик Анатолий Петрович Александров, президент Академии Наук СССР, и он же — директор Курчатовского института в Москве. Испытания проводились в круглосуточном режиме. Сижу я как-то ночью на пульте регистрации информации, и вдруг заходит Александров. Признаюсь, мне было волнительно и приятно, что сам академик подошел и поздоровался со мной. Этот момент обострил ощущение важности и значимости того, чем мы занимались.