Экологически невидимую Ленинградскую АЭС увидели и обсудили!

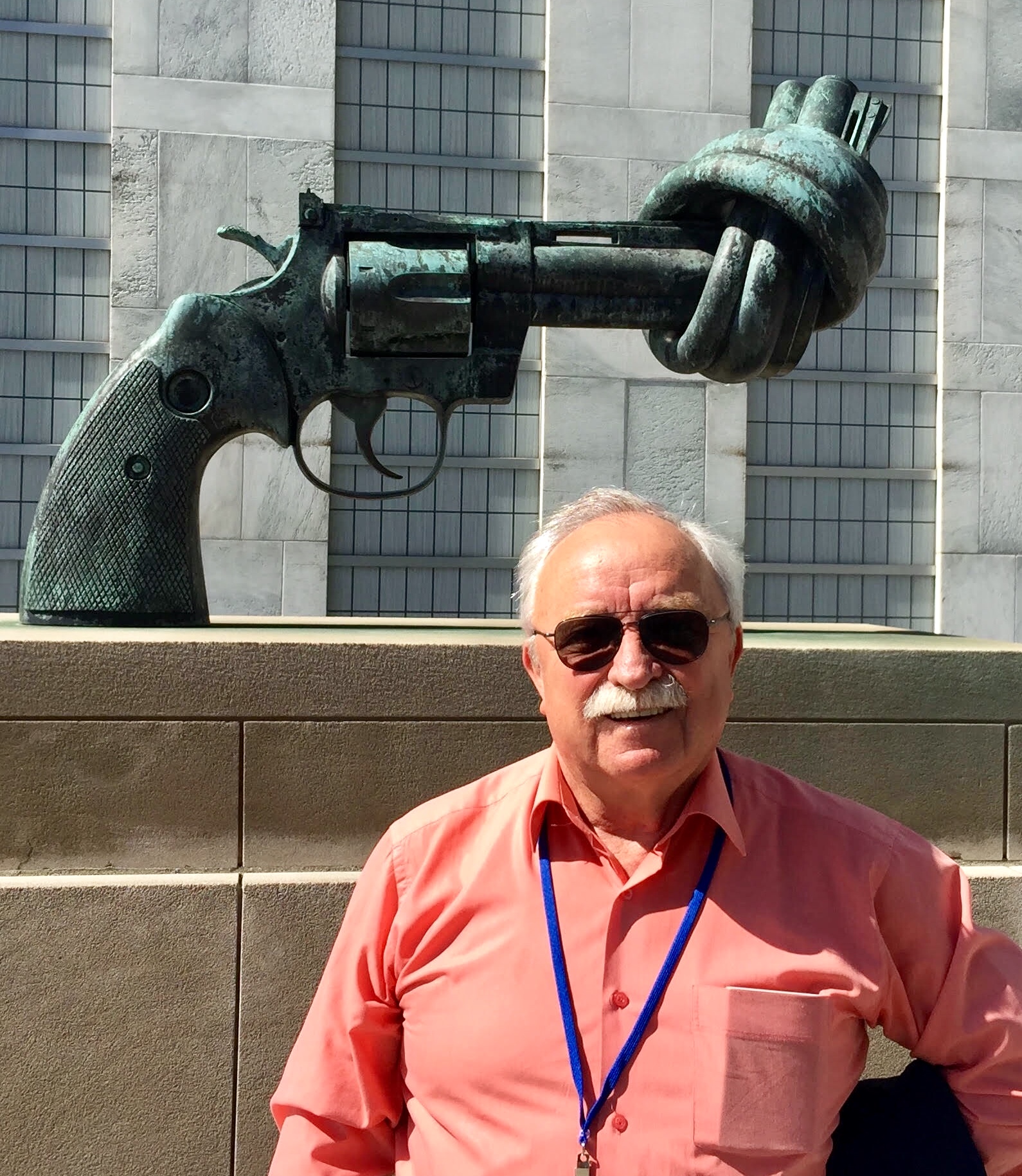

Олег Бодров, гендиректор ООО Декомиссия, председатель Общественного совета южного берега Финского залива, межрегионального экологического движения Ленинградской области и Санкт-Петербурга

Олег Бодров, гендиректор ООО Декомиссия, председатель Общественного совета южного берега Финского залива, межрегионального экологического движения Ленинградской области и Санкт-Петербурга

В городе Сосновый Бор, Ленинградской области 24 июня 2022 года прошли общественные слушания предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства седьмого и восьмого энергоблоков Ленинградской АЭС» с реакторами ВВЭР-1200.

Предполагается, что действующие третий и четвертый энергоблоки ЛАЭС с реакторами РБМК-1000, не будут остановлены в 2025 году [[i]] после 45 лет работы (проектный ресурс 30 лет). Их намерены эксплуатировать по меньшей мере до 2030 года, до ввода в эксплуатацию их замещающих седьмого и восьмого блоков.

При этом материалы ОВОС по выводу из эксплуатации окончательно остановленных первого и второго блока с РБМК-1000 планируются рассмотреть не ранее 2024 года [[ii]]. Такое несинхронное обсуждение ОВОС строительства замещающих, вывода из эксплуатации замещаемых и дополнительное продление ресурса блоков содержат риски, которые необходимо учесть перед началом строительства новых реакторов.

Возможно сочетанное воздействие на окружающую среду четырех энергоблоков ВВЭР-1200 (двух действующих и двух планируемых) в совокупности с четырьмя выводимыми с РБМК-1000. Нельзя исключать воздействия энергоблоков друг на друга, а также эффектов синергизма воздействия на природный комплекс. Такие воздействия могут оказаться неприемлемо высокими. При этом ни отказаться от вывода из эксплуатации четырех РБМК-1000, ни перенести этот процесс в другое место будет невозможно.Оно может продолжаться десятилетия, вплоть до 2059 года [[iii]], пока на месте четвертого энергоблока РБМК-1000 окажется «коричневая лужайка».

Предположение о возможном неприемлемо высоком воздействии на здоровье природы и людей базируются на результатах экспертизы Российской Академией Наук (РАН). В 1992 году по инициативе администрации Соснового Бора экспертами РАН был проведен «Комплексный анализ экологической обстановки в районе города Сосновый Бор» [[iv]].Тогда инициатива экспертизы исходила от мэра Соснового Бора В.И.Некрасова. Это было реакцией на последствия чернобыльской катастрофы для города. Сосновоборцы в мае-июне 1986 года пили радиоактивную воду, поставляемую системой водоснабжения из реки Систа, и употребляли пищу, приготовленную на ней. Был ряд серьезных негативных последствий, том числе для здоровья сосновоборцев и системы биологической очистки коммунальных сточных вод [[v]].

Поэтому перед экспертами РАН городская власть поставила задачу оценить существующие социально-экологические риски и выработать предложения для стратегии развития города и ядерного кластера.

Работа была выполнена группой ученых. В ее состав вошли 19 экспертов Ассоциации ученых «Будущее Санкт-Петербурга» Санкт-Петербургского научного центра РАН. Среди них были экологи, биологи, генетики, радиологи, гидробиологи, гидрологи, геологи, медики, гигиенисты, социологи, а также специалисты в области математического моделирования, питания и оценки рисков.

В 107-страничном аналитическом отчете эксперты отметили, что у властей нет исчерпывающей информации для оценки состояния природного комплекса и принятия на ее основе управленческих решений. Был отмечен более высокий уровень заболеваемости сосновоборцев, а также ускоренная эвтрофикация Копорской губы, обусловленная нарушением естественного теплового режима водоема. Был зафиксирован ряд других серьезных нарушений состояния природного комплекса и неучтенных техногенных рисков. Например, к началу 1990-х годов. в месте расположения Ленспецкомбината Радон активность цезия-137 в грунтовых водах составляла 670 Бк/л, стронция стронция-90–4400 Бк/л, трития – 37000 кБк/л [[vi]].При потреблении такой воды население получит недопустимую дозу — более 500 мЗв/год, то есть квота дозы при потреблении воды (0,1 мЗв/год) будет превышена в 5000 раз, а предел дозы от всех источников (1 мЗв/год) будет превышен в 500 раз! Эксперты РАН отметили риски загрязнения водоносных горизонтов питьевого водоснабжения.

В своем заключении, направленном в администрацию Соснового Бора, эксперты РАН отметили, что степень экологического неблагополучия в районе ядерного кластера Соснового Бора не критическая, но экологическая емкость исчерпана.Было рекомендовано не увеличивать численность населения города и антропогенную нагрузку за счет строительства новых промышленных объектов. Было предложено, также, построить защищенный (подземный) источник питьевого водоснабжения для города, а также создать муниципальный центр экологического мониторинга для проведения эффективной социально-экологической политики.

Рекомендации экспертов РАН не были учтены. После 1992 года на южном берегу Финского залива был построен крупнейший в Европе завод Экомет-С, для переработки радиоактивного металла со всей России, а также ряд ядерно- и радиационно-опасных объектов на ЛАЭС, НИТИ и Ленспецкомбинате Радон (ныне ФЭО).

Воздействие на наземные и водные экосистемы возросло и, по-видимому, уже превысило экологическую емкость. К началу двухтысячных годов процент цитогенетических повреждений у сосен в районе ядерного кластера в 3 раза,а в Сосновом Бору был в 2 раза оказался выше, чем в 30 км, на границе Санкт-Петербурга [[vii]].

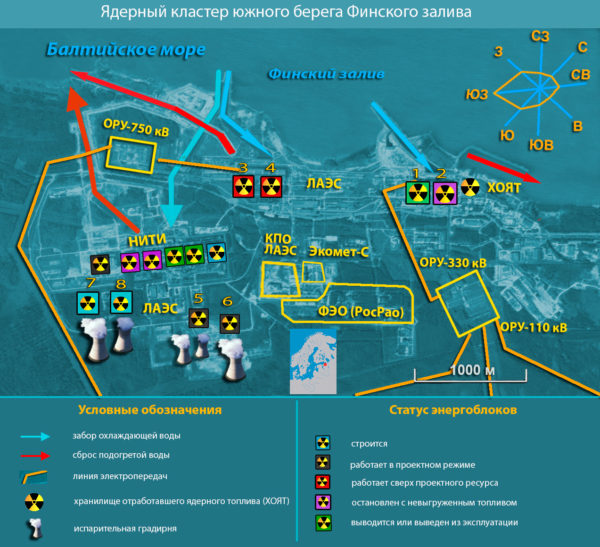

Ядерный кластер южного берега Финского залива:

· Ленинградская АЭС (ЛАЭС) с комплексом по переработке радиоактивных отходов (КПО ЛАЭС) и временным хранилищем отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ);

· Научно-исследовательский технологический институт им. А. П. Александрова (НИТИ);

· Федеральный экологический оператор (ФЭО), бывший РосРАО, бывший Ленспецкомбинат Радон – временное хранилище средне- и низкорадиоактивных отходов;

· АО Экомет-С – завод по переработке металлических радиоактивных отходов.

Но эти сигналы экологического неблагополучия не учитываются при принятии решений о допустимости строительства новых ядерно-опасных объектов. Формат прошедших 24 июня в Сосновом Бору общественные слушаний по новым объектам ЛАЭС с участием сотен людей не давал возможности обсудить комплексный характер социально-экологической безопасности. Основная мысль подавляющего числа выступающих на слушаниях сводилась к экономическим и социальным благам и тезису «Ни малейшего воздействия»на природу [[viii]], который сформулировал представитель столичной экологической общественности еще 15 лет назад.

Поэтому Общественный совет южного берега Финского залива инициировал специальную дискуссию «ОВОС строительства 7-го и 8-го энергоблоков ЛАЭС, социально-экологические вызовы и возможные решения для сбалансированного развития южного берега Финского залива». В межрегиональном вебинаре 28 июля в Санкт-Петербурге участвовало 10 представителей экспертного сообщества, региональных депутатов и общественности из Соснового Бора, Санкт-Петербурга и Москвы.

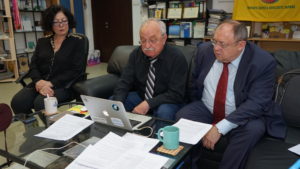

Участники дискуссии на вебинаре в Институте региональной прессы (слева направо): Семеошенкова В.С., Кузьмин Н.А. и Муратов О.Э.

Были заслушаны и обсуждены доклады. Выступающие отметили необходимость системного взгляда на состояние и стратегию развития ядерного кластера южного берега Финского залива в 35 км от Санкт-Петербурга.

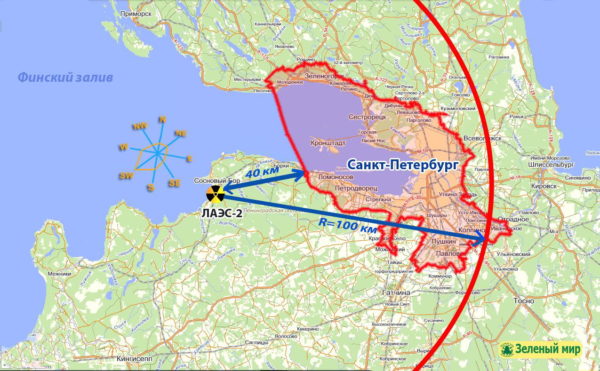

Отменен без публичных доказательств обоснованности СНиП 2.01.51-90 3 – п.3.5 а, запрещающий строительство крупных АЭС ближе 100 км от мегаполисов.

Дополнительную антропогенную нагрузку и риски негативного воздействия на среду обитания способны оказать строящиеся и выводимые из эксплуатации ядерные установки НИТИ, а также ожидаемое в 2025 году продление (до 50, а возможно и более лет) эксплуатации 3-го и 4-го энергоблоков ЛАЭС с реакторами РБМК-1000.

В результате обсуждений материалов ОВОС и выступлений участники Санкт-Петербургского вебинара 3 июля согласовали итоговую резолюцию. В ней отмечается:

1. В связи с повышением международной напряженности растет вероятность террористических атак и боевых действий вблизи ядерных объектов южного берега Финского залива.

Предлагаемые решения:

• проанализировать уязвимые места в рамках ОВОС и разработать меры по минимизации возможного ущерба в результате новых вызовов;

• зарезервировать защищенный (подземный) источник водоснабжения для Соснового Бора и близлежащих населенных пунктов, в соответствии со статьей 34 Водного кодекса РФ;

• построить объездную железную дорогу в отдалении от ЛАЭС;

• построить объездную автодорогу в отдалении от ядерного комплекса.

2. Повышение рисков аварийных ситуаций на новых, работающих с продлением проектного ресурса и впервые выводимых из эксплуатации ядерных установок; отсутствие прогнозных оценок сочетанного воздействия на среду обитания действующих, строящихся и выводимых из эксплуатации энергоблоков.

Предлагаемые решения:

• разработать объединенный ОВОС проектов строительства новых, продления ресурса и вывода из эксплуатации старых энергоблоков ЛАЭС;

• проанализировать возможное взаимное влияние ядерных и радиационных объектов друг на друга, и разработать меры по минимизации ущерба;

• рассмотреть в ОВОС 7-го и 8-го блоков возможные альтернативные варианты электрической генерации (парогазовую электростанцию с подключением к газопроводу Нордстрим-2, геотермальную (на основе опубликованных материалов ВСЕГЕИ, СПб) и ветропарка [[ix]] по примеру соседней страны);

• представить в материалах ОВОС обоснование возможности/невозможности нулевого варианта(отказ от строительства 7-го и 8-го энергоблоков ЛАЭС)на основе прогноза развития экономики, потребления электроэнергии в Северо-западном регионе России и ожидаемого экспорта электроэнергии в соседние страны.

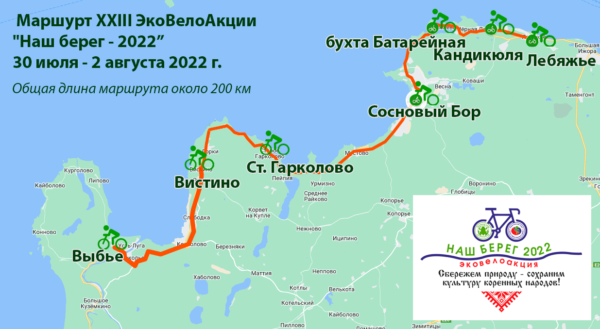

3. Деградацию наземных и водных экосистем, подрыв воспроизводства возобновляемых рыбных ресурсов и утрату традиционного уклада жизни коренных народов, занимающихся рыболовством и рыбопереработкой.

Предлагаемые решения:

· организовать межрегиональную экологическую лабораторию под патронажем правительств Ленинградской области и Санкт-Петербурга и под контролем попечительского совета с участием региональных заинтересованных сторон и Росатома;

· провести стратегическую экологическую оценку ЮБФЗ с выделением зон возможной промышленной застройки, сельскохозяйственной деятельности и рыболовства, рекреации и особой охраны природы;

· построить рыбозащитные сооружения на всех действующих водозаборах ядерных объектах Сосновоборского ядерного кластера.

4. Слабое вовлечение региональных муниципальных властей, общественности и соседних стран в процесс принятия решений по атомным проектам может вызвать социальную напряженность, способно снизить уровень социальной приемлемости и экологической безопасности принимаемых решений.

Предлагаемые решения:

· разработать и принять региональные законы для Ленинградской области и Санкт-Петербурга, повышающие роль регионов и общественности в процесс принятия решений по атомным проектам.

· направить в Финляндию и Эстонию уведомление о возможном трансграничном воздействии и обеспечить передачу соответствующих документов (ст. 3.2 Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте), связанных с планами строительства 7-го и 8-го блоков Ленинградской АЭС; целесообразно при этом использовать российский опыт международного сотрудничества при продвижении проекта Балтийской АЭС (2011 г.), газопровода Nordstream (2006).

Участники вебинара, поддержавшие резолюцию:

1. Апостолевский Иван Кириллович, депутат Законодательного Собрания Ленинградской области, г. Сосновый Бор, Ленинградская область;

2. Бодров Олег Викторович, генеральный директор ООО Декомиссия, председатель Общественного совета южного берега Финского залива, Сосновый Бор, Ленинградская область;

3. Кузьмин Николай Алексеевич, депутат Законодательного Собрания Ленинградской области, Постоянная комиссия по экологии и природопользованию, г. Сосновый Бор, Ленинградская область;

4. Муратов Олег Энверович, канд. техн. наук, Общественный совет Росатома, Санкт-Петербург;

5. Семеошенкова Вера Сергеевна, РГГМУ, доцент кафедры прикладной океанографии ЮНЕСКО-МОК и комплексного управления прибрежными зонами, г. Санкт-Петербург;

6. Серебряков Борис Ефимович, канд. физ.-мат. наук, независимый эксперт, г. Москва (онлайн участие);

7. Талевлин Андрей Александрович, канд. юрид. наук, эксперт по атомному праву, движение За Природу, Челябинск (онлайн участие);

8. Феррейра Татьяна Гариевна, координатор программ Института региональной прессы; Санкт-Петербург;

9. Шароградская Анна Аркадьевна, генеральный директор Института региональной прессы, Санкт-Петербург.

Согласованная участниками вебинара резолюция 4 июля была направлена в адрес оргкомитета слушаний Фунтову Сергею Борисовичу (Росатом) с просьбами:

· сообщить какие из предлагаемых решений резолюции приняты для уточнения окончательной версии ОВОС.

· ознакомить участников вебинара с окончательной версией ОВОС, чтобы была возможность выработать отношение к проекту строительства 7-го и 8-го энергоблоков ЛАЭС.

Результаты рассмотрений предложений вебинара его участники попросили направить по их адресам, указанным в резолюции.

Резолюция вебинара направляется также другим заинтересованным сторонам.

Сосновый Бор – Санкт-Петербург, 11 июля 2022.

Литературные источники

[[iii]] Концепция вывода из эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС с реакторами РБМК-1000, Утверждена А.Ю.Петровым, Генеральным директором АО «Концерн Росэнергоатом», в 2015 году, 66 стр.

[[iv]] Отчет и заключение экспертной комиссии по комплексному анализу обстановки в районе г. Сосновый Бор (по данным, представленным заказчиком), Санкт-Петербургского научного центра «Ассоциация ученых будущее Санкт-Петербурга” РАН, Петербург, 1992, 107 стр., утв. чл.-корр. РАН, зам. председателя Президиума РАН С. Г. Инге-Вечтомовым, инв. № 018-ЭС.

[[vi]]Оценка существующего и потенциального воздействия атомно-промышленного комплекса на подземные воды и смежные природные объекты (г. Сосновый Бор Ленинградской области). Под ред. В.Г.Румынина, Санкт-Петербургский университет, СПб, 2003.https://www.geokniga.org/books/6974

[vii] С.А. Гераськин, Д.В. Васильев, В.Г. Дикарев, А.А. Удалова, Т.И. Евсева, Н.С. Дикарева, В.Л. Зимин, Оценка методами биоиндикации техногенного воздействия на популяции PINUSSYLVESTRISL в районе предприятия по хранению радиоактивных отходов, ЭКОЛОГИЯ, №4, с 1-11.

Участники отметили, что разработчики ОВОС (Московский филиал АО Атомэнергопроект) не учли положительный мировой опыт вывода из эксплуатации АЭС, а также отсутствие экосистемного подхода к решению этой сложной задачи. Выступившие эксперты предложили ряд решений, которые могут сделать вывод из эксплуатации экологически более безопасным и экономичным. Более подробно материалы пресс-конференции будут опубликованы в ближайшее время.

Участники отметили, что разработчики ОВОС (Московский филиал АО Атомэнергопроект) не учли положительный мировой опыт вывода из эксплуатации АЭС, а также отсутствие экосистемного подхода к решению этой сложной задачи. Выступившие эксперты предложили ряд решений, которые могут сделать вывод из эксплуатации экологически более безопасным и экономичным. Более подробно материалы пресс-конференции будут опубликованы в ближайшее время.

Олег Бодров, гендиректор ООО Декомиссия, председатель Общественного совета южного берега Финского залива, межрегионального экологического движения Ленинградской области и Санкт-Петербурга

Олег Бодров, гендиректор ООО Декомиссия, председатель Общественного совета южного берега Финского залива, межрегионального экологического движения Ленинградской области и Санкт-Петербурга

Фото: MR7

Фото: MR7